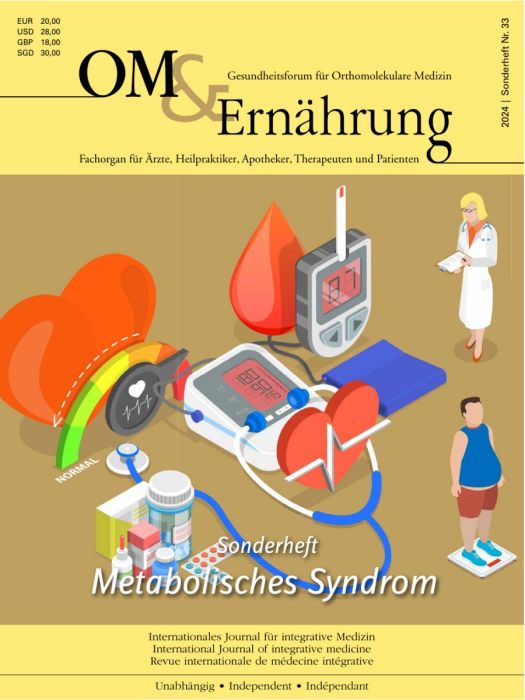

Chronische Entzündung: Bindeglied zwischen Adipositas und metabolischem Syndrom

Dr. med. Stefan Wallner

Das metabolische Syndrom: Hintergrund und Epidemiologie Wir leben in großen Teilen der Welt im Überfluss und immer mehr körperliche Arbeit wird uns von Maschinen abgenommen. Kurzfristig klingt das nach einem angenehmen Leben, aber langfristig kann es uns krank machen. Durch den übermäßigen Konsum von energiereichen Nahrungsmitteln und einen zunehmend sitzenden Lebensstil sind wir einem erhöhten Risiko für abdominale Fettleibigkeit, Insulinresistenz und damit verbundene Folgeerkrankungen ausgesetzt. Diese Entwicklung hat das metabolische Syndrom zu einem der größten Gesundheitsprobleme des 21. Jahrhunderts gemacht, das nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigt, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme hat. Die Prävalenz des metabolischen Syndroms variiert weltweit erheblich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter geografische Regionen, Bevölkerungsgruppen und diagnostische Kriterien. In einigen Ländern und Regionen ist die Prävalenz des metabolischen Syndroms besonders hoch. Dies gilt insbesondere für Länder mit einem hohen Lebensstandard und einem westlichen Lebensstil, in denen ungesunde Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel weit verbreitet sind. So sind in Deutschland etwa 19 % der Frauen und 32 % der Männer betroffen [1]. Abhängig von der Schätzung leiden 7,2 bis 9,9 % der Bevölkerung bereits an Typ-2-Diabetes mellitus [2]. In den letzten Jahrzehnten hat die Prävalenz des metabolischen Syndroms weltweit zugenommen. Dies wird teilweise auf Veränderungen im Lebensstil zurückgeführt, wie z. B. eine Zunahme von sitzenden Tätigkeiten, eine erhöhte Verfügbarkeit von energiereichen Nahrungsmitteln, eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten hin zu einer Zunahme von zuckerhaltigen Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln sowie eine Abnahme der körperlichen Aktivität.

| Seiten | 18 |

|---|---|

| Autor | Dr. med. Stefan Wallner |